|

| Clique nas imagens para ver as legendas |

Eu cheguei em

Goiás na primeira metade da década de 1970[1].

Para ser mais exato, em 1974. Vim do recôncavo baiano, região enfincada entre o

litoral e o sertão. Morava na cidade de Serrinha, famosa por ter uma “água

milagrosa”, até cantada em música: “água de Serrinha, milagrosa, muita gente

tem a prova...”.[2]

Por ali se esparramava muito sisal, onde se produzia corda, muita corda. E se

perdia braços, nas máquinas de desfiar o sisal.

Mas minhas

lembranças que desejo juntar aqui na transição para o Cerrado, vem é do sertão

mais profundo. Perto de onde se convencionou chamar “Raso da Catarina”. Quando

eu saí da Bahia tinha 14 anos de idade, e por um tempo morei em Jeremoabo,

cidade que faz parte da região que leva esse nome, bem no meio da Caatinga,

próximo a Sergipe e Paulo Afonso, onde se situa uma enorme cachoeira e uma

enorme represa para geração de energia elétrica. Uma das mais antigas da Bahia.

Passei bons

momentos de minha infância por ali. Por certa vez fui por uma necessidade.

Minha madrinha, Estelita Montalvão, irmã de minha mãe vivia ali, sozinha. Era uma pessoa que se

tornou por um tempo uma segunda mãe. E ela me tinha como um filho, já que nunca

tivera um. Eu tinha um carinho e um amor especial por ela. Uma outra tia ficara com nossa família ainda na cidade de Alagoinhas, onde nasci. Era o ano

em que nascera meu irmão mais novo, o fatídico ano de 1964. Meu pai era

vereador naquela cidade. Se elegeu por cinco mandatos. No último não chegou até

o final, foi preso, levado para Salvador, onde ficou por 30 dias, no Forte de

Monteserrat. Ele era do PTB, então partido do presidente João Goulart. Minha mãe se recuperava do resguardo pelo nascimento de meu irmão

quando os brucutus chegaram lá em casa, armados de fuzis, e sem cerimônia

levaram meu pai preso deixando minha mãe no desespero. Eu não vi essas cenas,

estava, portanto, em Jeremoabo vivendo com minha tia, exatamente para aliviar a

barra para minha mãe.

Ali, numa

cidadezinha pacata, sem muita coisa por fazer, vivi bons momentos. E estabeleci

uma forte ligação com a caatinga, para onde por muitas vezes saí para caçar com

meu pai em períodos de férias. Adentrava aquela vegetação cortante em busca de

codorna, nhambu e rolinhas. Adorava fazer farofa desses bichinhos. Não os

matávamos por esporte ou diversão.

Ali, numa

cidadezinha pacata, sem muita coisa por fazer, vivi bons momentos. E estabeleci

uma forte ligação com a caatinga, para onde por muitas vezes saí para caçar com

meu pai em períodos de férias. Adentrava aquela vegetação cortante em busca de

codorna, nhambu e rolinhas. Adorava fazer farofa desses bichinhos. Não os

matávamos por esporte ou diversão.

Andávamos horas e

horas por dentro da caatinga, até chegar no rio Vaza Barris. Este tem uma

história no meio de outra história. O Vaza Barris nasce próximo a Canudos,

lugar que ficou marcado na história pela resistência dos jagunços (O termo "jagunço" é dúbio, com o tempo mudou a sua conotação) liderados por

Antonio Conselheiro, na famosa guerra contra milhares de soldados derrotados

por três vezes. Até ser completamente dizimada. O açude de Cocorobó, que soterrou parte da história de Canudos, é formado

pelas águas do Vaza Barris. Mas nos limites baiano atualmente o rio é

intermitente.

De lá o Vaza

Barris corta o sertão em direção a Sergipe quando se torna perene, e vai

desembocar no Oceano Atlântico, formando no seu estuário na praia de Mosqueiro,

em Aracaju.

Foi nesses rincões

da caatinga que vivi. Permeados de histórias da jagunçada de Antonio

Conselheiro (foi em Jeremoabo a primeira refrega, com os poucos soldados

enviados para lá, logo no começo do conflito de Canudos, sendo surpreendidos na

delegacia da cidade) de cangaceiros (Lampião visitara várias vezes Jeremoabo, e

ouvi muitas histórias do medo imposto por Virgulino e sua turma) e também foi

rota da Coluna Prestes.

Carrego comigo

cada detalhe daquele lugar, jamais perco esse vínculo e por muitas vezes

retornei ali e ainda espero ir mais vezes. A pobreza, a dureza e secura do

solo, as árvores espinhentas e pouco frondosas, a raridade dos riachos e rios

num ambiente de seca quase permanente, me atraem pela paixão e pela atração do

pertencimento. Aquele era o meu lugar. E por isso, por tanto tempo fui

apaixonado pela Guerra de Canudos, quase sendo esse o tema do meu mestrado.

Carrego comigo

cada detalhe daquele lugar, jamais perco esse vínculo e por muitas vezes

retornei ali e ainda espero ir mais vezes. A pobreza, a dureza e secura do

solo, as árvores espinhentas e pouco frondosas, a raridade dos riachos e rios

num ambiente de seca quase permanente, me atraem pela paixão e pela atração do

pertencimento. Aquele era o meu lugar. E por isso, por tanto tempo fui

apaixonado pela Guerra de Canudos, quase sendo esse o tema do meu mestrado.

Tenho várias

edições do livro de Euclides da Cunha, "Os Sertões". Na primeira leitura o sacrifício foi

passar das cem primeiras páginas. Mas por ele aprendi a compreender a importância da geologia,

embora tenha adquirido um olhar crítico e estratégico e não meramente

descritivo. Já li Os Sertões três vezes, e ainda lerei mais.

Nosso destino na

Bahia, no entanto, foi encerrado, pelo menos para moradia permanente, com a

transferência de meu pai, funcionário do antigo DNER, hoje DNIT, para

Morrinhos. Pois é, embora nas cidades, nosso destino nos tirou de uma "Serra" e

nos levou para um "Morro". Da caatinga e do recôncavo baiano, para o cerrado

goiano.

Um ambiente

totalmente diferente. Que nos assustava quando soubemos da mudança que

teríamos. Nossos amigos zoavam dizendo que íamos nos ver com os índios. Era

essa a imagem que se tinha do “assustadoramente” distante Goiás.

Claro que o que

vimos foi completamente diferente. Apesar de características distantes daquela

de onde viemos, no falar, no comer, no jeito de se comportar e se vestir. Mas

nossa capacidade adaptativa é enorme. Ainda mais quando estamos entrando na

adolescência. Foi fácil nos adaptarmos.

Claro que o que

vimos foi completamente diferente. Apesar de características distantes daquela

de onde viemos, no falar, no comer, no jeito de se comportar e se vestir. Mas

nossa capacidade adaptativa é enorme. Ainda mais quando estamos entrando na

adolescência. Foi fácil nos adaptarmos.  |

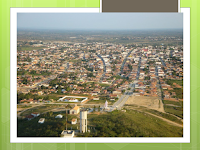

| Vista panorâmica de Serrinha-BA |

Não nos restava

outra saída que não nos virarmos para termos um pouco de dinheiro, para nos

divertirmos e aproveitar a adolescência. Mas, fazer o quê? Capinei roça de

melancia, trabalhei de peão numa usina de fabricar massa asfáltica, tudo ao

lado do bairro onde morávamos, em residências construídas para os funcionários

do DNER.

Não nos restava

outra saída que não nos virarmos para termos um pouco de dinheiro, para nos

divertirmos e aproveitar a adolescência. Mas, fazer o quê? Capinei roça de

melancia, trabalhei de peão numa usina de fabricar massa asfáltica, tudo ao

lado do bairro onde morávamos, em residências construídas para os funcionários

do DNER.

E, na ausência

dessas atividades, nos embrenhávamos no cerrado. Foi a partir daí que tive

contato direto com a flora e a fauna do cerrado, e o conheci na prática, pela

necessidade.

Saíamos bem cedo,

por volta de cinco horas, ainda escuro, e caminhávamos por quilômetros dentro

do cerrado, do lado oposto da BR-153. O bairro onde morávamos era na margem da

rodovia. Cada um de nós, íamos em grupo de amigos, às vezes três, mas

chegávamos a ir em turma de cinco ou seis, levava dois baldes nas mãos. Os mais

fortes ainda carregavam sacolas. Íamos “Caçar Pequi”. Sim, era assim que

dizíamos. Ainda cerrado nativo, quanto mais andávamos mais nos deparávamos com

imensos pés de pequis. Retornávamos próximo ao meio-dia carregados desse

bendito fruto, responsável por nossos divertimentos de finais de semana.

Quando chegávamos

nos apressávamos para descascar os frutos (às vezes eram descascados embaixo do próprio pequizeiro). Os dois baldes acabavam virando

somente um. E lá íamos para a beira da BR, com um prato, que era como vendíamos

os pequis. Não demorava muito e fileira de carros estacionavam perigosamente no

encostamento da rodovia, ainda não

duplicada. Em menos de duas horas nós conseguíamos vender todos os pequis

catados. Era também um divertimento, e não nos envergonhávamos, muito pelo contrário.

Quando chegávamos

nos apressávamos para descascar os frutos (às vezes eram descascados embaixo do próprio pequizeiro). Os dois baldes acabavam virando

somente um. E lá íamos para a beira da BR, com um prato, que era como vendíamos

os pequis. Não demorava muito e fileira de carros estacionavam perigosamente no

encostamento da rodovia, ainda não

duplicada. Em menos de duas horas nós conseguíamos vender todos os pequis

catados. Era também um divertimento, e não nos envergonhávamos, muito pelo contrário.

Isso durou muito

tempo, o pequi tornou-se um fruto bendito, que nos possibilitava aproveitar os

fins de semanas, difícil de ser caso dependêssemos de alguma ajuda de nossos

pais. Eram tempos difíceis, muito difíceis.

Mas ficou um

trauma. Essa também foi a razão por eu nunca ter gostado de comer pequi. Creio

que o cheiro forte, por diversas vezes tendo que manuseá-lo, repetidamente, me

fez enjoar. Nunca gostei de comer pequi, mas o pequi será inesquecível para

mim.

Mas ficou um

trauma. Essa também foi a razão por eu nunca ter gostado de comer pequi. Creio

que o cheiro forte, por diversas vezes tendo que manuseá-lo, repetidamente, me

fez enjoar. Nunca gostei de comer pequi, mas o pequi será inesquecível para

mim.

Em 1978 vim para

Goiânia, era preciso encontrar um emprego, tão logo concluí o curso colegial.

Foi difícil encontrar alguma coisa. Trabalhei de peão de obra, saindo na

segunda-feira cedo e dormindo na obra até sábado, como apontador, depois

auxiliar de almoxarifado e por fim almoxarife. Até que em 1980, consegui passar

no vestibular, depois de me preparar pelos fascículos do curso abril

vestibular. Tentei jornalismo, duas vezes, e por fim história.

Vim estudar então na

UFG, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, bem ao lado da placa que

homenageia August de Saint-Hilaire, homenageado neste evento depois de 200 anos

de sua passagem pelo Brasil. Desconhecido para mim até então. Mas o bosque, famoso

em minha época, mas degradado depois e mal-visto, era conhecido, de forma

divertida, como uma área de pouso da “esquadrilha da fumaça”. Os entendedores

entenderão. Naquela época era um lugar recôndito para quem queria

“relaxar”, e eram poucos os espaços possíveis, diferentes de hoje.

Vim estudar então na

UFG, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, bem ao lado da placa que

homenageia August de Saint-Hilaire, homenageado neste evento depois de 200 anos

de sua passagem pelo Brasil. Desconhecido para mim até então. Mas o bosque, famoso

em minha época, mas degradado depois e mal-visto, era conhecido, de forma

divertida, como uma área de pouso da “esquadrilha da fumaça”. Os entendedores

entenderão. Naquela época era um lugar recôndito para quem queria

“relaxar”, e eram poucos os espaços possíveis, diferentes de hoje. A minha

curiosidade me levou a procurar saber quem tinha sido aquele francês que era

homenageado com um bosque no recém construído campus da Universidade

Federal de Goiás.

A minha

curiosidade me levou a procurar saber quem tinha sido aquele francês que era

homenageado com um bosque no recém construído campus da Universidade

Federal de Goiás.

E foi dessa forma

que conheci um pouco da história de Saint-Hilaire. Não viajei tão longe quanto

ele, mas me identifiquei com o seu naturalismo pelo que que já sentira em minha

vida.

Hoje sei da

importância de viajar, e sempre falo isso para meus alunos e alunas. Viagem, as

experiências de grandes geógrafos, biólogos e historiadores (Humboldt, Reclus, Vidal de La Blache... Saint-Hilaire) assim

como Charles Darwin, e suas importantes descobertas, se deram pelas viagens,

pelos conhecimentos empíricos de realidades complexas, diferentes e admiráveis. Além do mais, vajar nos ajuda a eliminar boa parte de nossos preconceitos.

Era esse o meu

relato, e a forma que encontrei de me aproximar do que se propôs a fazer a

organização do evento que homenageia esse importante naturalista, botânico, mas

sem sombra de dúvidas, pelos seus relatos e observações, também geógrafo e

historiador.

|

| Mesa redonda: Romualdo Pessoa, Eguimar Chaveiro, Lena Castelo Branco Coord: Profª Fabrizia Gioppo Foto: Antenor Pinheiro |

Nenhum comentário:

Postar um comentário